Resultat de votre parcours [1 article]

Eminent géographe spécialiste du Nord-Cameroun, Christian Seignobos a aimablement accordé à Beer-Studies la permission de publier l’un de ses articles remarquables sur la bière, sa fabrication, son commerce et son contexte social à Maroua, l’une des principales villes de la région. Ses croquis, outre leur qualité intrinsèque, sont des supports pédagogiques de grande valeur pour expliquer comment fonctionne un saré à bilbil, une concession à bière, à ceux qui n’ont jamais mis les pieds sur le sol africain. A la fois habitat d’une famille, jardin potager, « usine » pour malter le sorgho et brasser la bière bil-bil en plein air, cabaret pour la vendre, le saré à bilbil est une institution tenue en majorité par des femmes dans les villes du Nord-Cameroun depuis les années 70. Son existence ne va pas de soi dans une région islamisée depuis plusieurs siècles. Le Nord-Cameroun a été et reste une zone refuge pour des ethnies d’agriculteurs polythéistes. Maroua est une ville en pleine expansion, multi-ethnique et multiconfessionnelle, où se côtoient des populations d’origine et de cultures très différentes, reflets d’une histoire complexe très ancienne et mouvementée. Les cabarets à bière, lieux de réunions, de partage et de paroles, contribuent à maintenir une paix sociale.

Sous les apparences d’une boisson fermentée ordinaire, la bière traditionnelle du Nord-Cameroun est un objet étrange et complexe. Sa fabrication et son commerce mettent en évidence des enjeux techniques (brasser une bonne bière), économique (quels stocks de grains pour la bière ?), sociaux (qui brasse et qui boit ?), politiques (qui contrôle, qui en tire profit ?) et religieux (islam, interdits, et rites de boisson). Christian Seignobos dénoue tous ces fils et dévoile de la façon la plus claire le dessous des cartes.

Seignobos C., 2005 – "Trente ans de bière de mil à Maroua". In Raimond C., Garine E., Langlois O. (éd.) : Ressources vivrières et choix alimentaires dans le bassin du lac Tchad. Paris, IRD Éditions, coll. Colloques et séminaires : 527-561.

Croquis © IRD/C. Seignobos

Seignobos C., 2005 – "Trente ans de bière de mil à Maroua". IRD Editions

Trente ans de bière de mil à Maroua

Christian Seignobos

De nombreux chercheurs, pour l’essentiel anthropologues, ont souligné l’importance de la bière de mil dans le nord du Cameroun1, dans des sociétés non musulmanes pour lesquelles fêtes et rituels n’étaient pas envisageables sans elle. Sur les premiers marchés, ouverts de 1930 à 1960 dans les régions « païennes », toutes les productions troquées ou vendues étaient vouées à la fabrication de bière. Le mil utilisé ne pouvant, pour des raisons de sécurité alimentaire, sortir des greniers familiaux, il était acquis sur ces « proto » places commerciales, tout comme le matériel afférent. Ces marchés ont ainsi commencé sur un socle social qui permettait à différents quartiers, entre lesquels s’exerçaient des antagonismes, de se retrouver et de partager, grâce à la bière, un espace neutre et convivial. C’est encore le rôle des marchés à bière en marge des grands marchés musulmans et des sarés2 à bilbil citadins. Cette primauté sociale de la bière n’a certes pas échappé aux autorités administratives, qui n’ont, en revanche, voulu retenir que ses aspects incontrôlables et ses excès.

La bière de mil : un siècle d’interdiction et de tolérance administratives

La bière de mil a suivi ici une trajectoire commune à beaucoup d’autres boissons alcoolisées de par le monde. D’abord réservée à la sphère du sacré, longtemps monopolisée par la gérontocratie, elle devait peu à peu se « démocratiser », y compris dans sa fabrication qui passait des hommes aux femmes et dans sa consommation. Le passage à la vente, plus tardif, s’est réalisé non sans difficultés. Les autorités traditionnelles craignaient là une menace, en germe, sur les stocks de mil et sur le pouvoir de ceux qui les contrôlent. S’ajoutaient aussi la perspective peu appréciée d’une autonomie économique des femmes et, enfin, un risque de dégradation des mœurs que ne manqueraient pas de sanctionner les ancêtres, censeurs de la conduite des vivants.

Par la suite, ce seront les administrateurs qui chercheront à exercer un veto sur cette commercialisation que les chefferies avaient dû entériner avec plus ou moins bonne grâce.

La bière et les administrations, coloniale et nationale

L’administration coloniale s’est très tôt émue des méfaits de la bière de mil sur les indigènes, et le jugement qu’elle portait sur eux en termes « d’imprévoyance » reposait en partie sur le « gaspillage » du mil pour des brassages de bière jugés excessifs. Face aux sécheresses et surtout aux invasions acridiennes des années 1930, l’administration coloniale vécut dans une véritable obsession de sécurité alimentaire. En 1938, sur l’initiative du chef de subdivision de Yagoua Dietmann, avait été lancée auprès des chefs, une politique de greniers de réserve afin, d’une part de servir de masse de manœuvre pour apporter du mil dans une zone de leur commandement soumise à la famine et, d’autre part, de disposer d’une réserve de semences.

Les archives administratives dénoncent aussi les sempiternels conflits après « d’abondantes libations de pipi », appellation de la bière de mil dans le français colonial3 jusque vers 1935. Les mentions concernant la bière dans ces mêmes archives expriment tout autant les excès que l’imprécision et on suppute le rôle des interprètes musulmans.

Des enquêtes conduites à Maroua en avril 1938 (N°1C, V33) à la demande du chef du service des affaires politiques et administratives sont révélatrices de ce rôle. Confiées à un musulman, Oumara Bouba, elles révèlent que la « bière de mil ou mbal ou mieux guia4 est consommée par des personnes qui s’en (sic) moquent de la religion. Un seul buveur de mbal peut vider 20 litres par jour [...] ». Vient ensuite l’explication de la fabrication non du mbal, mais d’une autre forme de bière : le furdu.

La nouvelle administration nationale du Nord, presque exclusivement musulmane, ne révisera en rien son jugement sur la bière de mil. Dans les années 1960, après l’indépendance, vient s’ajouter le phénomène de l’arge, alcool de distillation encore plus discuté que la bière. La lutte s’affirma contre l’ensemble des boissons alcoolisées artisanales5.

L’administration, étant tenue d’apporter la démonstration de son efficacité, va légiférer et édicter localement des réglementations, qu’elle n’aura jamais les moyens d’appliquer, laissant de facto hors la loi des pans entiers de la société. Cette dernière décennie, chaque nouveau sous-préfet, ou presque, se croyant investi d’une mission de salubrité publique, promulguait une interdiction de distiller de l’arge ou de brasser de la bière de mil qui se soldait par des canaris brisés, des brasseuses arrêtées et un racket généralisé de ces « débits de boisson »6.

L’administration a toujours oscillé entre deux positions, soit interdire la bière au motif qu’elle troublait l’ordre public et qu’elle engendrait un gaspillage de mil – même si elle permettait de payer l’impôt de capitation – soit la contrôler et en tirer des recettes fiscales. Récemment encore, dans les marchés à la périphérie de Maroua, le maire de la commune rurale a dû renoncer à prélever des taxes (20 % des recettes) auprès des femmes qui y apportaient leur bière. L’énergie déployée pour recouvrer ces taxes s’avérant trop lourde, les tentatives sont toujours restées sans lendemain. On a également prêté à Bello Bouba Maigari, Premier Ministre de 1982 à 19837, la volonté de combattre la bière. Cela a été largement instrumentalisé, auprès des populations non musulmanes, par le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti au pouvoir.

Les discours religieux

Le discours « scripturaire » musulman et celui de certaines obédiences protestantes (Adventistes, Fraternelle luthérienne...) proscrit la bière de mil. Les missions catholiques, quant à elles, s’attaquent, bien sûr, aux abus de boisson. Toutefois, un certain courant n’en présente pas moins le mil, sous sa forme de boule et de bière, comme des substituts possibles du pain et du vin de la cène dans le cadre d’une inculturation plus poussée de l’Eglise (Jaouen, 1995). Devant les pratiques de leurs ouailles, les missions ont, dans leur ensemble, relâché leur interdit sur la bière pour concentrer leur vindicte sur l’arge.

Les missions sont, par ailleurs, sommées de rattraper, par la morale, les disciplines passées de ces « religions du mil », qui interdisaient l’accès des épouses, brasseuses potentielles, au silo du chef de famille, ultime réserve. Ce grenier de l’homme, également autel, n’est aujourd’hui, quand il existe encore, qu’un lieu de stockage. Cette dégradation des anciens contrôles sur le mil serait imputable, pour les intéressés, aux temps nouveaux et à l’impact des missions.

Le rôle des services de santé et de l’hygiène publique

Ce rôle est récent et intéresse principalement la décennie 1990. L’intervention de ces services couvre les périodes de pic d’épidémie de choléra en provenance des réservoirs frontaliers du Tchad et dont l’un des couloirs touche régulièrement la région de Maroua. L’aspect sanitaire est le nouveau biais par lequel s’engage l’administration, en l’occurrence les communes, pour contrôler ou interdire la bière.

Depuis L. Novellie (1963), on ne cesse de s’interroger : la bière de sorgho est-elle un aliment ou une boisson ? Les réponses des nutritionnistes en souligneraient plutôt les qualités nutritives : calories, vitamines du groupe B, acides aminés essentiels (lysine), sels minéraux... Certains s’interrogent sur les bienfaits de la bière de mil non encore fermentée pour les jeunes enfants, chez les Tupuri, par exemple. Ne serait-elle pas un aliment protecteur de leur santé ? Mais, dans le nord du Cameroun, l’opinion qui prévaut est de s’en tenir à sa condamnation formelle.

Au début des années 1980, la bière de mil, mais aussi l’ensemble des bières, devient un problème de santé publique préoccupant, bien que le manque d’information ne permette pas « d’apprécier précisément l’ampleur du problème ». La conjugaison des points de vue religieux, administratifs et des services de santé fait de la bière de mil un « fléau social », ce que va confirmer la « configuration développementiste » qui s’est inscrite, d’entrée, dans ce discours culpabilisant.

Le discours des ONG et celui du Développement

Le Développement a repris et amplifié, surtout avec les disettes de 1973, 1983 et encore récemment de 1993 à 1998, le thème de la sécurité alimentaire avec les greniers communs ou communautaires.

Les rapports de la Sodecoton et le journal Le paysan stigmatisent régulièrement les cultivateurs qui courent encore les marchés à bière au lieu de nettoyer leurs champs pour être prêts aux premières pluies8. L’objectif est double. Il vise, d’une part, à lutter contre la déperdition de mil qui, avec le brassage de bière, risque de faire défaut au moment de la soudure et, d’autre part, à combattre l’oisiveté. Les ultras des ONG de la mouvance « genre » développent d’autres arguments. Les coupables sont les hommes qui, seuls, boivent de la bière. Les brasseuses, portraiturées en victimes, seraient contraintes d’effectuer cette tâche pour assurer le seul grand passage d’argent des hommes vers les femmes. Il faudrait donc détruire ce couple fusionnel brasseuse-client et permettre l’accès au foncier de la femme qui pourra, enfin, générer un véritable développement (van Den Berg, 1977).

La bière de mil, accusée d’être la cause de déboisements intempestifs, entraverait toute perspective de développement durable. L’auto-consommation de bois mesurée sur trois terroirs de l’Extrême Nord9 montrerait que le bois de feu utilisé pour brasser la bière pourrait représenter jusqu’à 36 %. Les données sur ce point, assez rares, seraient, si elles sont confortées par d’autres, à verser au débat scientifique, d’autant que, jusqu’à présent, la dénonciation était fondée sur des arguments strictement préventifs, dont la pertinence restait à démontrer.

J. Koulandi (2000, p. 32) dénonce les mêmes méfaits pour le pays tupuri et, pour M. Nanadoum (2001, p. 32), la plus grande partie du bois commercialisé à N’Djaména irait à la préparation de la « bili-bili ». Cette unanimité, relayée par de nombreux rapports d’ONG, donne l’affaire comme entendue. Pourtant le bois de feu intéresse bien d’autres activités, comme celles des brûleurs de soya10, des marchands de thé et de multiples formes de restauration. La dénonciation des prélèvements sur le couvert ligneux pour les activités de brasserie recouvrirait sans doute ici « d’excessives vérités ».

Une voix discordante, celle des pouvoirs traditionnels

En tant que relais locaux de l’administration centrale, les chefs de canton procèdent, lors de disette, à des interdictions. Certains essaient, pour des raisons fiscales et pour endiguer des excès, de contraindre les femmes, dans les piémonts des monts Mandara en particulier, à porter leur bière sur un marché et à ne plus l’écouler à domicile, où se pratiquent des trocs déséquilibrés (calebasse de grains contre calebasse de bière) pouvant entraîner une dilapidation des réserves de certaines familles. Toutefois, en règle générale, les pouvoirs traditionnels, y compris musulmans, tolèrent, voire protègent la bière de mil.

Sous le chef de région M. Cournarie, on a interdit la confection de bière en 1938. Le lamido Mouhamadou Sadjo en personne se fit l’intercesseur des brasseuses auprès de l’administration et on lui prête cette phrase : « Sans la bière de mil, Maroua ne serait qu’une petite bourgade »11. Aujourd’hui encore, le lamido de Maroua, qui sait compter parmi les migrants montagnards ses plus fidèles soutiens, ne manque jamais d’intervenir pour protéger des quartiers à bière du racket de fonctionnaires indélicats. Lamibe et lawan (chefs traditionnels de premier et deuxième degrés), proches de leurs populations, ont été les seuls à percevoir le rôle essentiel de soupape sociale que joue la bière de mil. Faute de reconnaître et d’analyser le pouvoir de socialisation des cabarets à bière, le risque devient grand de l’ignorer12. On ne saurait pourtant réduire l’intelligence que l’on a de cette activité à une compassion moralisatrice et à un risque environnemental encore mal défini. Il est, par ailleurs, fondé de constater que l’on n’évacuera pas si aisément ni la bière, ni son cadre social car on voit mal par quoi les remplacer.

La bière de mil à Maroua de 1972 à 2002 : constantes et changements

J’avais entrepris, de 1971 à 1973, une étude sur la bière de mil à Maroua : modes de fabrication, types de bière, cadres de vente, impact économique... Qu’en est-il aujourd’hui ?

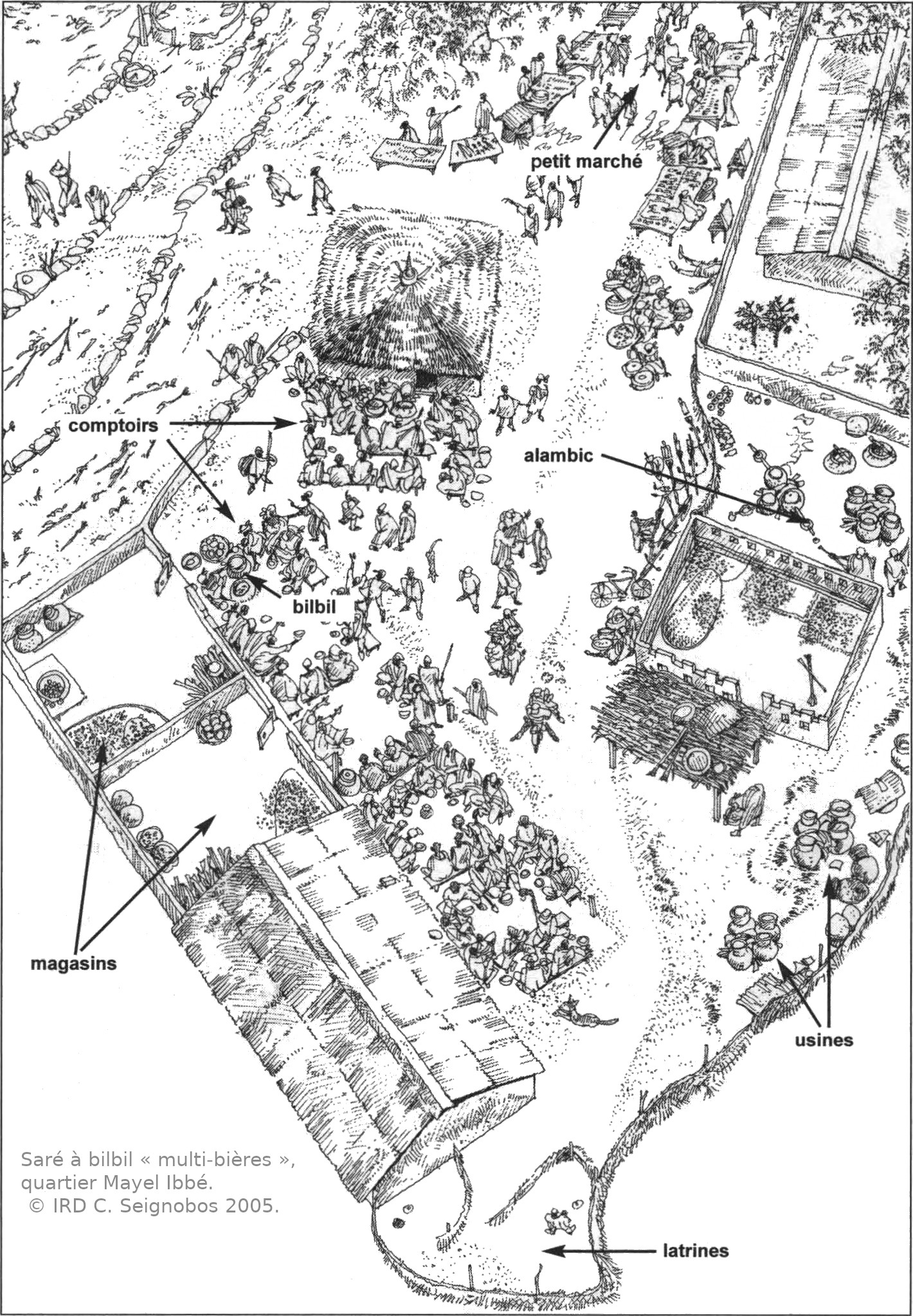

Les quartiers qui fabriquent et commercialisent de la bière ont peu changé. Pont vert (Domayo Pont), peuplé de Tupuri, de Mundang et de Ngambay, appelé entre temps « marché mondial », est devenu avec le quartier voisin de Hardéo (giziga et tchadien), le premier « secteur » à bière après 1975. Le second pôle, qui n’existait pas encore dans le début des années 1970, se situe à Ouro Tchédé où vivent Giziga et Mofu. La troisième zone serait Pitoaré, animée par les Mundang et les Gidar. Enfin, les « secteurs » Palar, Doualaré, Fasaw, Mayel Ibbé (figure 1), Laïndé, où dominent les montagnards, forment une nébuleuse périphérique. Ces « secteurs » de bière fonctionnent encore au rythme des marchés hebdomadaires locaux ; Pont Vert et Hardéo avec le grand marché de Maroua, le lundi ; Ouro Tchédé et Pitoare avec celui de Founangué le dimanche ; Fasaw et Laïndé le vendredi...

Dans les années 1970, on recensait sept cents femmes brassant de la bière (Seignobos, 1976). On décompte plus de 700 « unités de production de bière » en 2001 (Lopez, Muchnik, 2001, p. 152). Toutefois, la généralisation des associations de femmes devrait porter le nombre des brasseuses à 1 100-1 200.

Modes de fabrication et quantités brassées : peu de changement

Le matériel

On retrouve les mêmes types de jarres pour brasser et stocker la bière. Ces poteries, de 50 à 60 litres pour les plus grosses, proviennent toujours de zones de production proches à l’extérieur de la ville. Le brassage de la bière dans des touques métalliques, technique apportée par les Sara-Ngambay et qui semblait vouloir prendre le pas sur les jarres dans les années 1980, a été abandonnée en 1989 après les interventions du service municipal de l’hygiène. On accusa ce mode de brassage d’être préjudiciable à la santé des consommateurs13.

On malaxe les éléments pâteux des fonds de canaris avec les mêmes mouvettes de nervures de palme de rônier ou de tiges de sorgho rouge dont on a conservé l’amorce des racines. Pour faire reposer « le vin », on a aujourd’hui recours à de grosses marmites d’aluminium (daaro), plus légères, que l’on peut couvrir hermétiquement. Mais, c’est le matériel pour servir la bière qui a le plus changé. Les petits pots pour les clients ne se sont maintenus que chez les Tupuri et chez les Mundang. Les fonctionnaires et les jeunes préfèrent recevoir leur bière dans de petits seaux en plastique. Chaque client dispose aujourd’hui d’une calebasse individuelle et certains cabarets proposent même des anneaux de vannerie pour les poser à terre. Les calebasses collectées après utilisation sont mises à laver dans la même cuvette et avec la même eau pendant toute la journée. Le discours hygiéniste n’est passé que partiellement14...

Le combustible

Devant la rareté de gros bois, comme celui fourni par Balanites aegyptiaca, Prosopis africana et Anogeissus leiocarpus, les brasseuses se sont rabattues sur une deuxième catégorie composée d’Acacia nilotica, Acacia seyal, Dalbergia melanoxylon et de Combretum spp.

Le feu pour le brassage de la bière se déroulant en plein air et non dans les foyers des habitations, est considéré comme profane. Cela autorise des prélèvements sur des >essences redoutées comme >Combretum molle>, qui ferait fuir les femmes de la maison, mais aussi des essences dégageant trop de fumée lors de la combustion, comme >Faidherbia albida >ou >Sterculia setigera>.

L’impératif économique représenté par le brassage de bière a contribué à faire se déliter les dernières disciplines agraires qui, sous couvert d’interdits, protégeaient certains arbres. En ce sens, les prélèvements ligneux pour la fabrication de bière ne seraient pas sans conséquences. A cela s’ajoutent le temps de cuisson et l’intensité de feu que la femme ne maîtrise pas toujours bien. Or, un trop faible degré de cuisson a des répercussions néfastes sur la bière, aussi la femme sera-t-elle toujours tentée de rallonger le temps de feu.

On complète également le bois avec des bouses séchées collectées par les enfants et on achète auprès des menuisiers des sacs de copeaux.

Les sorghos et les types de bière

La recherche du meilleur sorgho reste une préoccupation première des brasseuses. Il ne faut pas utiliser de « mauvais mil ». Ainsi, le sorgho qui a longtemps séjourné dans les >silos souterrains (région de Mindif) et le sorgho charançonné vont mal germer. Les sorghos nouveaux ne conviennent pas non plus. Il faut un sorgho sec et pas trop fraîchement récolté.

Pour disposer d’une qualité constante de mil, les femmes passent des accords avec des revendeurs qui les livrent à domicile et s’engagent à fournir un bon produit, non mélangé. Ils sont tenus par des crédits contractés auprès des tenancières.

Le prix du mil conditionne son achat. Les femmes commencent avec des sorghos rouges hâtifs (njigaari) avant de passer à ceux à cycle long, dont les capacités brassicoles sont reconnues, comme le zlaraway, sorgho de montagne et le S35, sorgho vulgarisé par l’Ira. Après la moisson, en mars, des sorghos repiqués, c’est l’un d’entre eux, le safraari15, qui est massivement adopté. Le S35 a alors disparu du marché et le zlaraway, qui germe mal pendant les fortes chaleurs, est écarté. Depuis deux décennies, la recette la plus constante est basée sur un tiers de njigaari pour deux tiers de safraari. Il est à remarquer qu’à Maroua, au contraire de Garoua, le maïs n’intervient pas encore dans la préparation de bière.

Les quantités de sorgho utilisées s’avèrent à peu près constantes dans les quartiers, afin, d’une part, de s’adapter à une même clientèle et, d’autre part, de ne pas « dépasser les autres » et de ne pas être ainsi rattrapé par le principe d’égalité. Les brasseuses doivent se limiter à une « réussite raisonnable » vis-à-vis de leur communauté, de peur de susciter des jalousies porteuses d’agressions occultes qui ruineraient tous leurs efforts.

On retrouve les mêmes rythmes saison sèche/saison des pluies avec un passage de deux brassages/semaine à un seul pour la saison des pluies, avec une quantité plus faible de mil. Néanmoins, pendant cette période, le nombre de brasseuses diminue et certaines femmes avouent réaliser là leurs plus gros bénéfices.

Les changements tiennent surtout aux quantités brassées dans les grosses unités de production, avec 100 à 150 tasses (1 tasse = environ 1 kg) par femme, deux fois par semaine. Dans des « secteurs » périphériques (Makabay, Fasaw, Laïndé...), en revanche, les quantités restent proches de celles des zones rurales. La production moyenne serait à Maroua de plus de 100 litres de bière par cycle de production pour une mise de 40 kg de sorgho (Lopez, Muchnik, 2001, p. 153).

On retrouve les mêmes types de bières qu’en 1970. Toutefois, le valawa16, après avoir fait une percée à la fin des années 1970, apprécié pour son amertume et sa réputation d’éloigner le mauvais sort, se trouve aujourd’hui en position de reflux. Il se maintient sur les marges septentrionales de la ville où certains montagnards lui gardent leurs préférences. Le furdu, bière-bouillie consommée chaude, ne prospère plus que pendant la saison des pluies. Les vieux adultes restent ses plus fidèles clients. La proportion de femmes commercialisant du furdu (une sur six en 1970) aurait encore diminué.

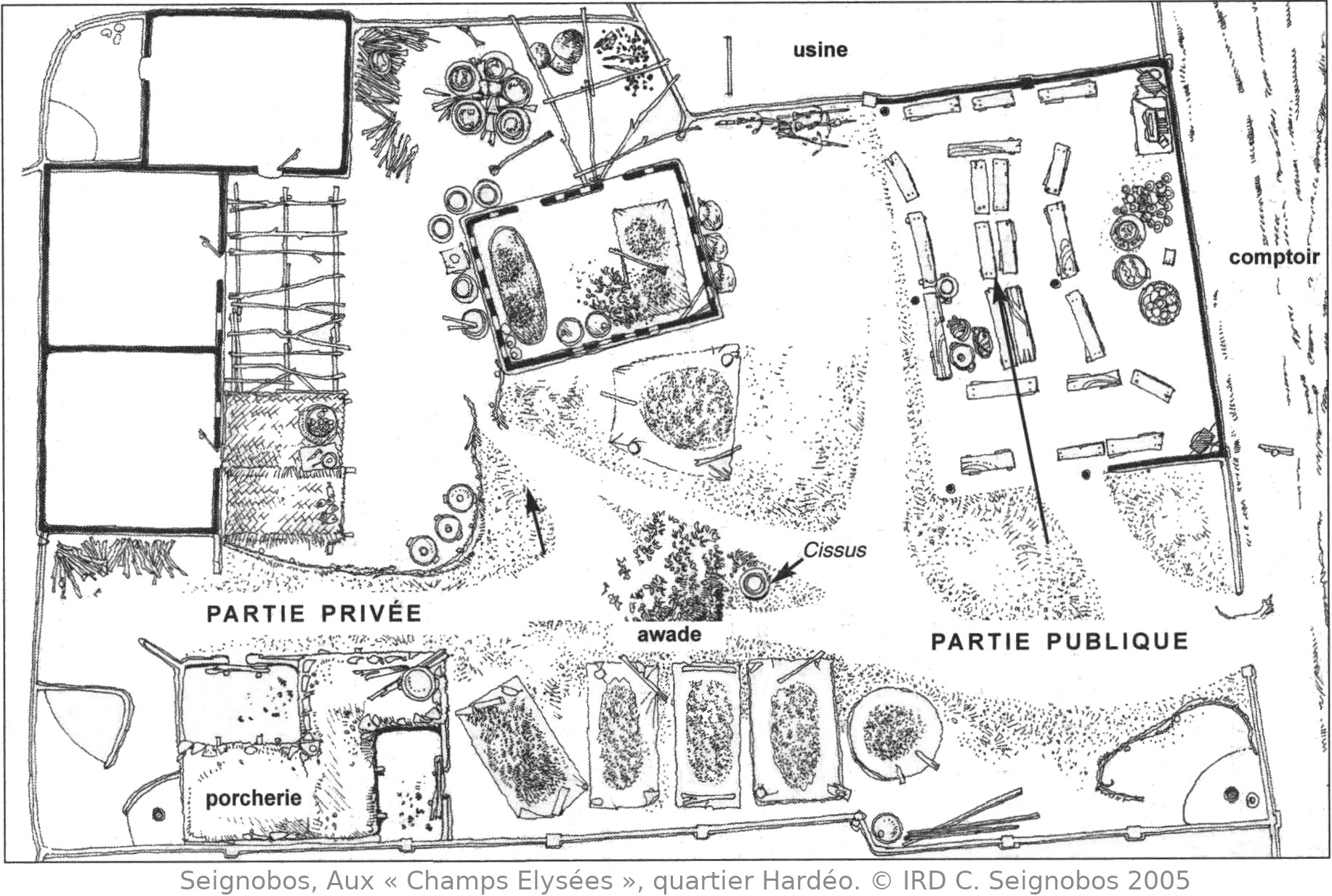

La fabrication du bilbil

Les grains de sorgho sont mis deux fois à tremper pendant une journée avant d’être étalés sur une natte recouverte de plastique, dans une case (figure 2). Le sorgho restera ainsi deux jours, en étant aspergé matin et soir avant d’être enfermé dans un sac pendant une nuit. Etalé au soleil, de huit heures à deux jours selon la saison, le mil germé (awade17) est retourné à la main pour détacher les tigelles (gila ay nga awade : casser le cou du mil germé, en giziga). Ce mil est alors concassé au moulin. Les « pousseurs » apportent de l’eau (une dizaine de bidons de 20 litres pour quarante tasses de mil par exemple) qui sera versée dans de grands canaris. La farine d’awade, parfois additionnée de fragments de Cissus quadrangulam18 de brousse, est alors jetée dans cette eau, et l’on tourne le mélange jusqu’à retirer les particules en suspension (cake19).

Après trois heures, la farine s’est déposée au fond. On récupère le liquide surnageant, environ la moitié du volume total, appelé « la claire », que l’on verse dans les daaro. Le résidu de décantation et le cake formeront une bouillie que l’on met dans les jarres de « l’usine ». Ces canaris ont été préalablement lavés avec une décoction de Momordica charantia ou avec un décocté de feuilles de neem. L’amertume semble ici recherchée. On laisse au feu pendant trois heures. Il conviendra ensuite de filtrer le liquide et de laisser reposer le tout avec la « claire ». Le lendemain, la femme suivra avec attention la phase d’acidification en goûtant régulièrement sa préparation.

Elle entreprendra alors le bouillissage et l’écumage du moût (« la claire » + le filtrat) qui durera de quatre à cinq heures, dans des « usines » où les jarres sont accolées par trois, quatre, voire douze. Elle regroupera enfin sa production et y mettra l’équivalent d’un verre de levure, issue de pieds de cuves de précédentes préparations. La fermentation durera une dizaine d’heures avant consommation. Pendant toute l’opération, il n’est toujours pas permis à des « étrangers » d’approcher les « usines » ; ceux ou celles suspectés d’impureté, pour avoir eu des rapports sexuels, ne peuvent toucher à « l’usine ».

Le brassage de bière peut ou non s’accompagner d’une distillation d’arge, qui serait en quelque sorte un prolongement technique des grosses unités de fabrication de bière. Certains sarés à bilbil intègrent, caché à l’arrière, un alambic très rudimentaire. Tous les sous-produits de la bière : écume, drêches, lie, peuvent être distillés. L’arge constitue aussi une solution de récupération permettant la distillation d’une bière ratée, mal vendue ou qui a dépassé une vingtaine d’heures.

Cabarets et cabaretières

Vers une intégration urbaine du saré à bilbil

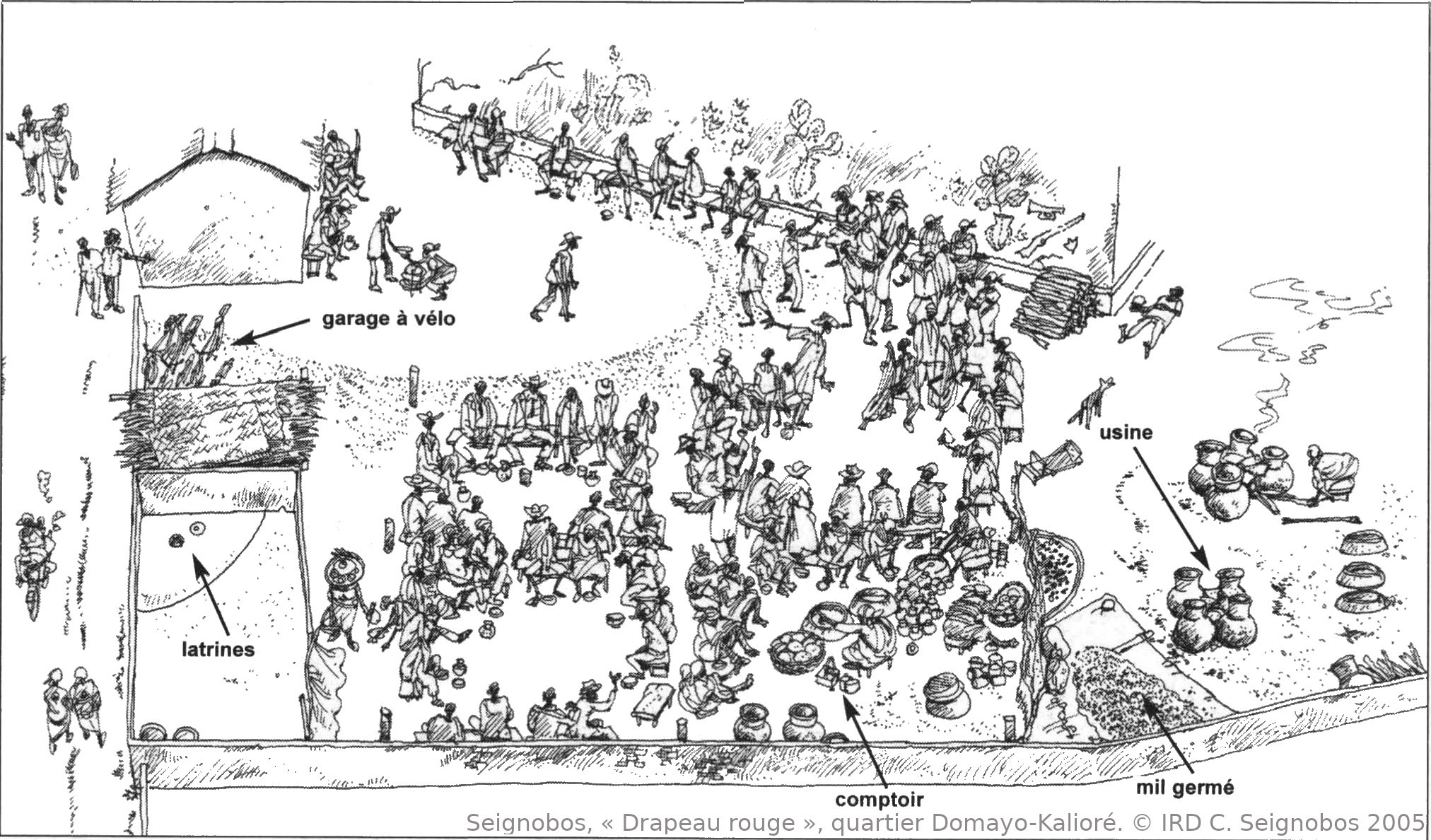

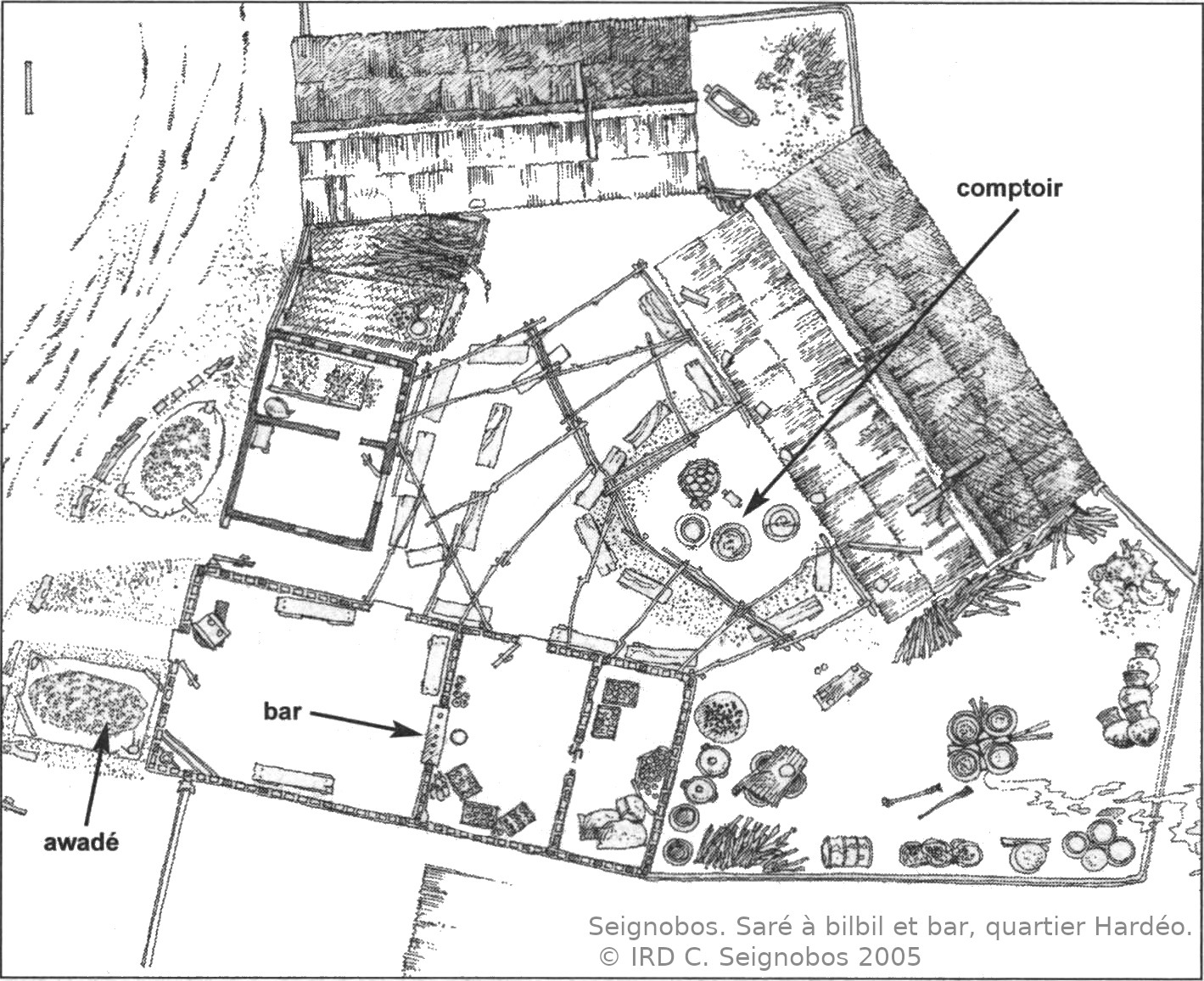

Un saré à bilbil en fonction est toujours signalé. On disposait à proximité un tas de drèches puis à la fin des années 1960, on a posé des « drapeaux » : une bouteille avec un bâton pinçant un carton coloré. Vers 1980, les drapeaux se sont généralisés et on a évolué vers des panneaux nominatifs. Aujourd’hui, on est souvent en présence de véritables enseignes avec, par exemple à Hardéo : « Aux champs élysées, c’est la préférence, chez mama Hélène »..., ou même des rappels de l’actualité : « Bakassi » (zone de conflit entre le Cameroun et le Nigeria), G7... des allusions aux résidences antérieures du propriétaire du cabaret : « Base Congo », « Plateau de Jos », sans oublier les immanquables : « Pharmacie de garde » et « Dispensaire de la soif »...(figure 3)

Les sarés à bilbil constituent des sortes d’archipels autour de la ville, mais on trouve encore des enkystements, comme à Kaliaoré et à Banguel, qui ont résisté à leur refoulement vers les marges par la ville musulmane. Ces sarés se présentent en grappes et doivent permettre le passage de clients et de visiteurs. Il existe donc des déambulatoires, sorte de peripato où l’on est assuré de faire des rencontres attendues. Les sarés à bilbil changent souvent d’adresse car leurs propriétaires disposent rarement d’un titre de propriété20. Il est difficile de dégager une typologie de tous ces cabarets. On passe insensiblement de sarés familiaux, parfois véritables poches de ruralité, à des sarés plus citadins, où la place est mesurée et où tous les bâtiments, plus ou moins coalescents, sont en dur.

Les cabarets à bière ont besoin d’espace et on délimite dans chacun une partie publique et une partie privée (figure 2). Cette dernière, protégée par des palissades de vannerie, abrite fréquemment des porcheries (plusieurs petits bâtiments bas à toits de terre ou de tôles et flanqués de courettes) et des bergeries. Entre les parties privée et publique, on remarque souvent des géophytes et des Cissus, apotropaïques et aussi un Calotropis procera, bien en vue, contre les voleurs. A l’intérieur de la partie réservée à la bière, deux espaces sont bien distincts : le lieu de fabrication et celui de la vente, généralement circonscrit par un grand hangar tôlé. L’espace de fabrication regroupe les « usines » et les vasques de décantation et de refroidissement, généralement alignées. Elles jouxtent souvent une petite case aux murs ajourés réservée à la germination du sorgho. Une vaste aire dégagée sert à faire sécher le mil germé sur des bâches.

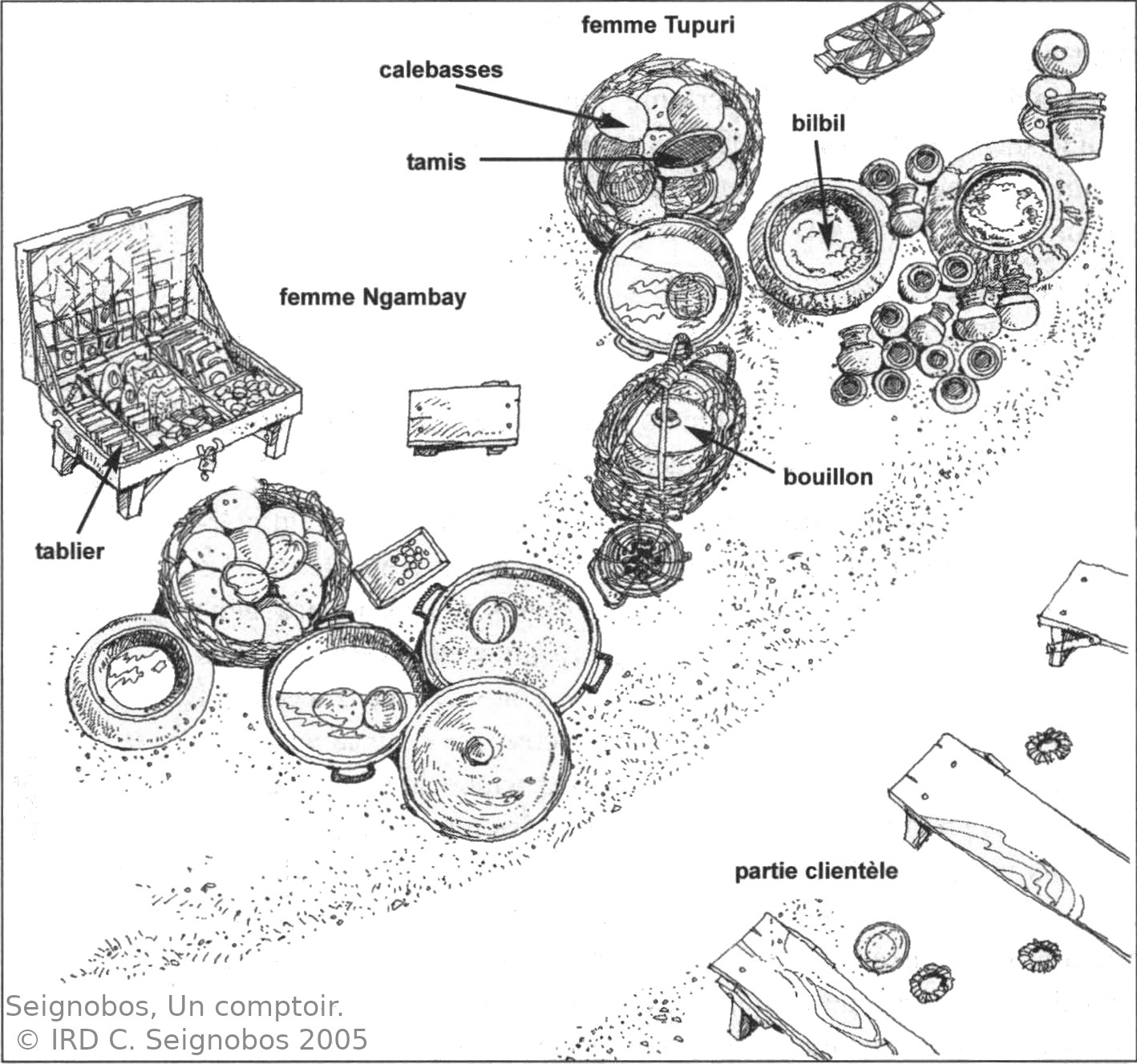

Dans la partie publique, on ménage aussi un lieu pour entreposer les bicyclettes et aussi les indispensables latrines qui, avec les porcheries, les déchets de bière, les « usines » en action, font planer une odeur prégnante qui ne semble incommoder personne (figures 2 et 3). Il y a, enfin, le hangar, avec tout un jeu de bancs d’école qui ont remplacé les petits bancs villageois des années 197021. C’est là que sont installées chaîne et baffles. Contre les murs, près des jarres enfoncées dans le sol, se tient la femme, qui vend sa bière, ce qui vaut à cet endroit le nom de « comptoir »22 (figure 6).

On retrouve les mêmes types de femmes qu’il y a trente ans : femmes de retraités, de « compressés », de petit personnel de maison, de militaires et aussi femmes seules chargées de famille23. On retrouve aussi les mêmes proportions dans l’origine ethnique. Les femmes giziga sont les plus fortement représentées et les femmes tupuri ont maintenu leur réputation de meilleures brasseuses.

Le brassage de la bière étant une activité physique, on ne rencontre que des femmes entre 25 et 45 ans. Leur réserve de bière, encore travaillée par les ferments, calée entre leurs jambes, les matrones veillent à la batterie de calebasses, poteries et seaux, à leur marmite de « bouillon » maintenue au feu d’un côté et, de l’autre, leur présentoir de cigarettes et de colas... dans un entour de parentèles intéressées qui cherchent à forcer la compassion et tout cela sur fond de clients vibrionnants qui s’apostrophent.

Le changement s’exprime, en fait, dans l’organisation. Les femmes se regroupent en « sociétés » sur un même point de vente. Elles se cooptent et appartiennent à des groupes ethniques différents afin de capter et de fidéliser plusieurs clientèles. Dans le cabaret de « Banguel sous manguiers », la patronne est sara et fabrique du « bilbil nylon », bière très légère ; une autre femme, mofu, fait du valawa, une troisième brasse une bière gidar et la sert dans des calebasses spéciales à l’intérieur teint en noir ; la dernière, une Ngambay, propose un bilbil à base de riz. Ces « sociétés » regroupent généralement quatre femmes et celle qui possède ou loue le saré est la patronne. Elle écoule sa bière les jours de marché, achète globalement le bois, souvent le mil – qu’elle rétrocède à ses associées. Les femmes partagent le matériel des « usines », à raison le plus souvent d’une « usine » pour deux.

La patronne peut rester au « comptoir », mais, la plupart du temps, elle cédera la place à celle qui, dans l’association, est reconnue la plus apte à aimanter le client comme limaille, à maximiser les bénéfices et à escamoter les problèmes. La tenancière assure le « capital social » par ses relations et celle qui sert doit montrer un savoir-faire. En effet, pour une même quantité de bière produite, les bénéfices réalisés peuvent être très différents selon la situation du cabaret, sa clientèle et la stratégie adoptée par la vendeuse. Celle-ci doit être passée maître dans la façon de concéder le leeko, petite quantité offerte au client pour goûter la bière avant la commande, aux vrais affidés, tout en écartant habilement les autres24. Elle a le devoir de conjuguer un traitement égal des clients avec le respect de leur appartenance ethnique ou socioprofessionnelle. Avec la patronne, elle crée ce climat de confiance qui fait la qualité et la renommée d’un saré à bilbil.

A tour de rôle les femmes se relaient dans les phases de fabrication et aident la vendeuse, ramassant les calebasses et balayant l’espace clients. L’environnement reste très familial, les filles viennent donner un coup de main pour servir et pour transvaser les différents liquides. Les enfants poussent le bois de ces feux interminables. Ces incursions familiales sont d’autant plus faciles que les cabarets à bière ont un fonctionnement foncièrement diurne et la vente s’achève, en général, autour de 17 heures.

La femme qui traite régulièrement entre 100 et 150 tasses de mil deux fois par semaine peut disposer de revenus de 120 000 F CFA par mois. Elle domine ses dépenses quotidiennes, ce qui était rarement le cas en 1972. Elle participe à des tontines (10 000 F/ semaine pour les femmes tupuri), tontines souvent dirigées par les tenancières25. Ces femmes prêtent aussi de petites sommes à leurs meilleurs clients. Elles veillent à ce que leurs filles, en aidant, financent leur scolarité. Quant aux garçons, on trouve parmi eux de nombreux « motoklando »26. Ces derniers ont pu acheter une moto Suzuki d’occasion grâce à l’apport de leurs mères brasseuses, qu’ils remboursent et renflouent parfois, à leur tour, à la suite d’une série de méventes.

Lorsqu’elles n’aident pas leur co-associée, les femmes peuvent aller vendre des beignets, du bouillon dans les cabarets voisins et ce à charge de revanche. Certaines cabaretières, très entreprenantes, font de la bière et de la restauration. Ce degré zéro du « secteur informel » est construit sur de modestes pragmatismes baptisés ici « débrouillardise »27.

Clientèle et encadrement

Une clientèle de plus en plus mêlée

Pour les intéressés, le grand changement tient à un rajeunissement de la clientèle : « Les jeunes sont entrés dans la boisson ». Au début des années 1970, il est mal vu que des moins de 25 ans fréquentent les cabarets à bière. Aujourd’hui, « débrouillards », « motoklando », « sauveteurs »28, mais aussi élèves sont là en nombre.

Au-delà du premier cercle de personnes âgées originaires du même groupe que la vendeuse et souvent plus villageois que citadins, on trouve le cercle des affidés du quartier et ceux qui viennent régulièrement des villages proches. Pendant la saison des pluies, ces derniers réclament des boissons reconstituantes, comme le furdu, pour partir aux champs ou à leur retour. Durant la saison sèche, en revanche, après la vente du coton, ils chercheront des bières plus raffinées et moins nourrissantes.

Il existe des cercles a-ethniques de francophones, composés de petits fonctionnaires – les akaawu – et de Tchadiens. La patronne peut également faire venir des femmes libres pour animer son estaminet. Celles-ci appartiennent toujours à son ethnie et font également office de serveuses. Une pièce attenante au cabaret peut parfois favoriser leur commerce.

Il existe, enfin, une sorte de clientèle « de passage » (les resquilleurs, yaroobe leeko), qui ne semble vivre que de bière. Les cabarets bien achalandés comptent en permanence de 80 à 100 clients et voient passer en une journée de 600 à 700 personnes, parfois plus.

Les animateurs

Certains cabarets accueillent des musiciens. Leurs instruments sont peuls ou hausa : geegeeru, sorte de viole avec un petit archet ou des moolooru (garaaya en hausa), luth à deux ou trois cordes. On rencontre aussi dans les sarés tupuri d’énormes harpes à six cordes (dilna) et, ailleurs, celles de format réduit, avec une corde en moins, des montagnards.

La majorité de ces animateurs a appartenu, un temps, à des groupes de musiciens qui accompagnent les griots (bambaa’do) hausa et ont appris à égrener les louanges des puissants. Issus de groupes haabe, ils se sont convertis à l’islam avant de revenir dans leurs sociétés d’origine avec ce bagage. Tous déploient une certaine efficacité rhétorique et se montrent des maîtres incontestés de la blague de comptoir.

Hamadou Garaaya en est un bon représentant. Ce Mofu islamisé a appris le moolooru en s’employant comme berger chez les Peuls. Non seulement il joue, mais il conte des histoires, se moque des uns, flatte les autres et affirme avoir reçu le comique en héritage. Il a lui-même endossé le métier de griot. Il mêle discours convenus et propos autrement plus subtils, parfois empruntés aux mboo, poètes chansonniers censeurs de mœurs chez les Peuls, avec beaucoup de sous-entendus et de références symboliques trans-ethniques prises aux fables et aux proverbes, pour se moquer des hommes politiques de la place. Cet histrion n’a pas son pareil pour se faire donner des leeko. Toutefois, pour compléter ses revenus, il fournit en poissons frais un certain nombre de cabarets dans lesquels il se produit.

Ces musiciens officient particulièrement dans des sarés traditionalistes en perte de vitesse devant une modernité s’exprimant par le développement du matériel hi-fi. Les registres de musiques sont alors très variables. Les musiques ethniques conservent une légère dominante et accompagnent la vente de bière d’une femme qui, ainsi, souligne sa présence par une sorte de « drapeau » sonore, spécifique de son ethnie. On écoute aussi des musiques du sud, bikoutsi, makossa et même du zouk antillais rapportés par les « sauveteurs ».

La tenancière peut effectuer un tri de sa clientèle à partir d’une sélection musicale. Si la bière est très bonne, on félicite la patronne du cabaret en dansant sur des rythmes de son ethnie29.

Les baba lawaale : une forme originale d’encadrement

Le mode anarchique de fonctionnement des sarés à bilbil n’est qu’apparent. Ils sont contrôlés par des baba lawaale (lit. Pères des groupes de jeunes), dérivés d’un mode d’organisation peul. Dans les villages peuls, le baba lawaale mettait en place des travaux d’entraide chez des cultivateurs défaillant pour cause de maladie et aussi sur le domaine des chefs. Il est chargé de redistribuer des dons dans le village et de veiller à la sécurité. Choisi parmi des personnes de bonne moralité, il doit être généreux, avoir de la répartie et mettre les moqueurs de son côté. Ce meneur d’homme est désigné par un consensus populaire (cabaretières et clients) et ce choix sera entériné par le chef.

Dans le cas des « secteurs » à bière, il s’agit d’une personne respectable et connaissant bien les sarés à bilbil. Son travail sera, en effet, de juger les conflits au sein des cabarets, entre les brasseuses, entre ces dernières et leurs clients et entre les clients eux-mêmes. Les « contrevenants » paient en bière et en colas, que le baba lawaale redistribue à son entourage30.

Deux fois par an, au début de chaque saison, le baba lawaale est chargé de contrôler les prix dans sa zone d’intervention, qui peut couvrir plusieurs quartiers. Il vérifie la calebasse qui sert à mesurer la bière, appelée « flotteur du vin » car elle flotte sur la bière à vendre31. Accompagné d’une délégation, il vérifie l’unité de mesure (seki’d gi wi mbal, en giziga) qui doit être plus volumineuse pendant la saison sèche, où le mil est plus abondant et moins cher. Le baba lawaale intervient souvent sur dénonciation.

Le baba lawaale peut mettre à l’amende une brasseuse trop querelleuse, qui cherche noise à ses clients. Il a autorité pour faire saisir sa production, voire détruire « l’usine » et peut aller jusqu’à fermer l’estaminet. La brasseuse est alors dite « excommuniée ». Elle ne pourra rouvrir qu’après avoir démontré sa bonne foi en offrant gracieusement sa première cuvée.

Ces hommes qui disposent d’une forme de mandat de la population et connaissent pour cela beaucoup de monde sont une aubaine et un enjeu pour les autorités. Le lamido de Maroua, les maires des communes rurales et urbaines, certains administratifs cherchent à s’attacher leurs services.

Mana, baba lawaale des « secteurs » de Pont Vert et de Hardéo de 1980 à 1999, contrôlait plus d’une soixantaine de cabarets à bilbil. Le lamido le confirma dans sa fonction de baba lawaale et en fit même un notable de son conseil (faada). Mana dut alors prélever la part du lamido sur le commerce de la bière. Les femmes, soutenues par les principaux affidés de leurs cabarets, refusèrent cette zakkat (impôt traditionnel) au nom de la « démocratie qui était déjà conjuguée dans leur coeur ». Dans cette affaire, Mana perdit progressivement son crédit auprès des tenancières. Le refus de légitimer une représentation qui contrôlerait les cabarets à bière n’a jamais été perçu comme une opposition formelle, tenancières comme affidés n’ayant pas capacité à le faire. Ils cherchent plutôt à jouer les autorités les unes contre les autres pour préserver leur liberté.

D’autres autorités ont sollicité leur concours. Les services de l’hygiène de la mairie ont voulu les transformer en agents de la commune urbaine de Maroua. Les baba lawaale durent accompagner les agents de l’hygiène qui avaient fait de la propreté de ces cabarets leur cheval de bataille. On les appela alors « délégués »32. Ils se retirèrent lorsque les contrôles de ces agents, accompagnés des forces de l’ordre, tournèrent au racket. Ce fut le cas lors d’épidémies de choléra comme en 1996. La mairie en profita pour faire rentrer le nouvel impôt libératoire33 sous la menace d’interdire la bière. Les fabricantes d’arge eurent plus encore à souffrir de la répression des autorités. Les faubourgs de Maroua gardent en mémoire le « coup monté » par les services de l’hygiène (1994-1995) qui, pour intervenir, ont pris le prétexte d’une rumeur mettant en cause certaines femmes qui auraient distillé des déjections humaines. Les descentes de police ont été brutales, suivies d’arrestations de « bouilleuses de cru » qui durent payer une amende de 15 000 F CFA et plus. Une délégation de baba lawaale34 et de clients influents alla alors porter plainte et dénoncer ces excès auprès du lamido.

En 2000-2001, les descentes de police et des agents de l’hygiène se sont également traduites par de nombreuses arrestations, assorties d’amendes. A chaque fois, on essaya de faire payer l’impôt libératoire, environ 10 000 F CFA, et le double pour les « étrangères ». Pour ces deux campagnes, la population retourna derechef se plaindre auprès du lamido.

Les représentants des partis politiques, notamment le RDPC, ont également tenté de mobiliser sous leur bannière les baba lawaale. On les appelle alors perje (« président » en fulfuldé). Certaines cabaretières ayant pignon sur rue, sollicitées par le même parti, acceptèrent d’y militer, parfois même comme responsables d’une sous-section RDPC (organisation des femmes).

Aujourd’hui, les postes de baba lawaale ne sont pas tous pourvus, d’abord parce que leur rôle est de plus en plus circonscrit aux « secteurs » de bière traditionalistes et qu’ils reculent devant de nouvelles formes de maintien de l’ordre. Dans les quartiers périphériques de Maroua, ont été créés vers 1995, sous le contrôle des autorités traditionnelles, mais avec l’agrément des chefs de brigades de gendarmerie, des « comités de vigilance », pour débusquer les agissements de « coupeurs de route ». Depuis, ils cherchent à assurer une « protection » intéressée dans certains quartiers à bière.

De l’ethnie à une société nationale : apologie du saré à bilbil ?

Un lieu où l’on boit, où l’on mange, où l’on parle

Chaque consommateur évalue la qualité d’une bière en fonction de ses caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques (couleur, consistance, goût, odeur, degré d’alcool). Ces caractéristiques sont liées au grain employé, au savoir-faire des brasseuses, mais aussi au degré de maturation ou d’altération de la bière à l’instant précis où elle est bue35. L’instabilité du produit pousse d’ailleurs les clients à se déplacer de cabaret en cabaret afin d’apprécier ces différents infléchissements.

Le « vin » est l’objet des conversations et des apartés et l’on atteint des débats quasi théologiques sur l’usage comparé du mil par rapport aux différentes catégories de bières. On rencontre des puristes du bilbil, des inconditionnels du furdu, des zélotes des nouveaux moûts et des barbons des anciens usages. On regrette aussi certaines façons de boire aujourd’hui en recul, toujours sous les coups du discours hygiéniste, comme boire à deux dans la même calebasse, le sloslo (litt. « deux à deux ») des Mofu, qui démontrait une amitié partagée, scellait une rencontre ou des retrouvailles.

Les Giziga, ethnie majoritaire dans la région de Maroua, distinguent de nombreuses qualités gustatives pour le seul bilbil. Parmi celles qu’il convient d’éviter, on cite la bière âcre (mergezek), généralement liée à un sorgho mal germé ; celle qualifiée de korek, trop acide, ou encore nde’dek, bière sirupeuse, mal brassée en raison d’un feu défaillant... Ceux qui sortent du saré à bilbil avertissent les futurs clients de la mauvaise qualité de la bière par des expressions convenues comme Vre zid le mung blam, « Le singe est monté en haut du tamarinier ».

Quand la bière manifeste toutes les qualités requises, le comportement des clients dans le cabaret en témoigne immédiatement. Les goûts acidulés ou d’une amertume mesurée sont appréciés. Le liquide sucré non encore totalement fermenté, est donné aux enfants comme trompe faim à leur retour de l’école, dans l’attente du repas du soir.

La bière peut être additionnée de beaucoup d’ingrédients : de la farine de mil (zlaraway chez les Giziga et les Mofu) ou de la pâte d’arachide pour casser l’acidité. Les Bana, Jimi, Kapsiki continuent de boire leur bière avec de l’huile de sésame. Des femmes proposent aussi des boulettes de pâte de souchet que l’on écrase dans la bière.

Chaque ensemble de sarés à bilbil ressemble à un marché, un marché de non-musulmans, perçu comme celui de pauvres. De vieilles femmes vendent des arachides et des oignons. Des jeunes gens déambulent en proposant des fripes (gonjo), des petits stores roulés (kasariyel), des balais, des cigarettes, des colas. Il y aussi ceux qui vendent les lekki ‘bernde (médicaments/coeur), « pour laver l’intérieur du corps », alcool « mouillé » en provenance du Nigeria et que l’on mélange à la bière. On remarque aussi les marchands de médicaments indigènes (huiles, écorces, racines), qui seraient efficaces contre les maux de ventre, faciliteraient et l’ingestion de bière et la miction. Certains autres encore préviendraient les ictères, qui planent dans ces lieux de contagion, d’autres permettraient de se prémunir d’attaques occultes... A cela s’ajoutent les petits cireurs, les manucures...

A proximité des cabarets à bière, prospèrent des étals de viandes grillées (marara, soya) et de brochettes panées et pimentées, tenus par des hommes36. A l’intérieur des cabarets, circulent des femmes avec des plats préparés, bouillons de museau de bœuf, de têtes de moutons, de têtes de coqs, de poissons. Certains mets sont destinés à des revenus précaires, comme ces bouillons d’intestins et de pattes de poulets ou de tendons de bœuf.

L’alimentation dans les sarés à bilbil est de plus en plus variée : le ham-ham, pâte d’oseille de Guinée à l’arachide, que l’on peut mélanger avec du bouillon, boulettes de viande, beignets de farine de blé (makala) ou de farine de niébé (koosey) ou encore de la purée de pois de terre (galaaji)... De nouveaux plats venus du Sud ont fait leur apparition comme les kuki de maïs, depuis 1996.

On assiste à une évolution importante des cabarets. Dans les années 1970, le boire est fondamentalement séparé du manger. Or, en 2000, ce n’est plus le cas. Pour un meilleur confort, le buveur coupe l’acidité de la bière et repousse la griserie en multipliant les encas de soya et de bouillon.

La nourriture servie dans ces cabarets n’est ni une « alimentation de rue » (vendeurs ambulants de soya, de brochettes, de viande séchée (kiliisi), d’oeufs durs, de pain, de beignets, de « gâteaux » ...), ni une alimentation de « chantiers » (gargotes) où dominent poulets et poissons « braisés » accompagnés de bananes plantain et de pommes de terre. Elle n’a rien à voir, non plus, avec les modèles familiaux de consommation, ruraux ou citadins, à base de boules de mil ou de riz et de différents companagium appelés « sauces ». Les bières comme « signatures ethniques » n’ont pas d’équivalents dans les nourritures véhiculées et consommées dans les cabarets.

On constate un tropisme marqué en faveur de viandes diversement préparées avec toujours le même conditionnement très souple des produits et leur vente à toute heure. Les clients de cabarets recherchent justement une rupture avec les plats familiaux pour un style urbain de nourriture sans extraversion alimentaire véritable, mais moins coûteux que celui des gargotes où la boisson est ici la bière industrielle.

La naissance d’une opinion, antichambre d’une forme de démocratie

En 1970, dans les sarés à bilbil qui n’intégraient pas un strict cadre ethnique, on butait sur le silence, voire le malaise. Un mélange d’apparente liberté et de surveillance généralisée caractérisait la période d’Ahidjo.

En 2000, le saré à bière signe un lieu privilégié d’échanges et de confrontation publique entre gens d’horizons ethniques et socioprofessionnels différents. Depuis l’instauration du pluripartisme en 1990, l’expression politique est de plus en plus libre.

A ce stade, nous échappons difficilement au débat de pour ou contre les cabarets à bière. Ils peuvent être appréhendés comme des lieux de futilité, voire de dévoiement37, et certains comportements dans quelques cabarets militeraient en ce sens. Une convivialité de façade empêcherait nullement la cascade des mépris ordinaires du Giziga envers le Mofu, du Mundang envers le Giziga, du patron envers le manœuvre, du salarié envers le paysan et de celui, gonflé de son ego, du fonctionnaire envers tous les autres.

On s’y « divertit » au sens pascalien du terme : on oublie. Quelques cabarets donnent parfois l’impression que les clients ne sont qu’un ramassis de déclassés, de « déflatés », d’excommuniés noyés au milieu de bandes protéiformes de soiffards vétilleux, eux-mêmes plongés dans de sordides calculs pour s’enivrer à moindre prix. Certains, comme Kabaré Zazou (quartier Pont Vert) par exemple, ressemblent à des « assommoirs » où les clients hébétés, alignés « en batterie », font face à leurs écuelles de bière. On y rencontre des groupes de buveurs en pleine déréliction, mais cela n’est-il pas propre à tous les « rades » plébéiens du monde ?

Si les sarés à bilbil partagent les maux de tous les « débits de boisson », ils sont aussi bien autre chose. Ils rendent compte de plus d’un demi-siècle de déségrégation spontanée. Lieux neutres, quasi laïques, les cabarets voient se côtoyer de nombreuses ethnies. On peut s’apostropher sans provoquer des conflits graves, les débordements étant mis sur le compte de la bière. La bière de mil s’avère essentielle pour une cohabitation interethnique aux marges des villes, comme ailleurs sur les fronts pionniers des plaines de la Bénoué.

Les sarés à bilbil sont, pour les différents groupes, des espaces à « souveraineté partagée ». Fréquenter les cabarets à bilbil de Maroua, c’est sortir de l’ethnie où l’on ne choisit rien, pour une semi liberté sans véritable mode d’emploi. Le saré à bilbil se situe entre un espace électif et un espace « natif » visible dans la distribution même de ses clients.

Une logique de compromis perpétuellement en action, toujours risqué de par sa fragilité, toujours insatisfaisant car partiel, permet de s’en accommoder parce que c’est justement la seule façon de sortir de l’ethnie. Ce constant exercice de l’altérité confère aux sarés à bière un rôle irremplaçable.

Il s’agit non seulement de sortir de l’ethnie, mais aussi de sortir des inégalités intergénérationnelles, sans doute plus marquées au sein du même groupe. Dans ces sociétés aux classes d’âge très cloisonnées, l’écrasante domination des aînés entraîne de la part des cadets, privés de paroles, des attitudes d’évitement. Ces derniers rongent leur frein en attendant de devenir, à leur tour, les bénéficiaires du système. Dans les cabarets, les échanges entre adultes et jeunes ne sont plus codifiés. Les aînés jouent encore à brimer les cadets et se font payer des pots de bière, mais ce n’est plus qu’un jeu. Grâce à la bière les différentes générations renouent les fils d’un tissu social bien distendu par l’intrusion de nouvelles religions, de la scolarisation et des longs séjours dans les villes du Sud. Certains moralisateurs, loin de voir dans cette promiscuité vieux/jeunes une ardente obligation, accusent les cabarets de détruire toute notion de « respect ».

Paradoxalement, les cabarets à bilbil n’en signent pas moins des choix identitaires ou appuient des retours identitaires. Les fréquenter, c’est afficher une identité que l’on précise ensuite par le choix de son type de bière. C’est affirmer sa conscience d’appartenir à la mission catholique ou, au-delà, au bloc chrétien-païen, fondamentalement différent des Peuls et des islamisés. C’est opposer à la supériorité morale revendiquée par les musulmans de Maroua, « ville d’islam », la vitalité frondeuse des quartiers périphériques. Dans le cadre de sociétés autoritaires et fermées, qui semblent condamnées à une forme d’inappétence démocratique, les sarés à bilbil offrent des havres de paroles libres. On y déploie une recherche de plus d’équité qui ne saurait être l’égalité tant que l’on n’est pas pleinement sorti de sociétés tribales où frères et membres du clan sont par avance absous.

On décèle une recherche de plate-forme commune entre groupes voisins partageant la même doxa et les mêmes patrimoines rhétoriques. Il s’agirait moins d’une société civile en émergence que d’une recomposition ethnique et sociale. On assiste à des regroupements composés de Mundang, Tupuri, Masa et Gidar ici ; Mundang, Gidar et Giziga là ; Mofu, Mafa, Mada, Zulgo ailleurs, avec les passerelles que sont les scolarisés, salariés ou fonctionnaires.

Refuge naturel d’irréguliers, de ce que les administrateurs coloniaux appelaient, dans les années 1930, « les mauvais garçons », le saré à bilbil abrite encore d’autres marginaux comme les homosexuels. A Maroua, ce sont souvent des Tchadiens, généralement des vendeurs de thé ambulants (may saayi). Ils viennent parfois se donner en spectacle, empruntant des postures provocantes. Ils restent sous la protection des femmes du cabaret (vendeuses et habituées) et ne s’exposent jamais en public au milieu des hommes.

Les cabarets expriment, à des degrés très divers, des espaces sociaux de liberté et aussi de modernité. Celle-ci se traduit dans de nouveaux comportements, on vient y lire le journal, jouer au tiercé le poste de radio à l’oreille (le PMUC, Pari Mutuel Urbain Camerounais, est présent depuis 1996).

La bière délie les langues, si bien qu’au plus fort des ventes, le nombre de clients s’exprimant en français augmente dans la mesure où on ne craint plus de le mal parler. Les sarés à bilbil constituent de véritables creusets langagiers. Il n’y a pas à proprement parler un enjeu de pouvoir linguistique. Le bilkiire (« fulfuldé de cuisine ») fait figure de langue véhiculaire tout comme le français, ce qui ne donne pas l’impression d’exclure certains groupes de la communauté de parole puisque plusieurs niveaux de langue et d’expressions cohabitent. Dans ces sarés, on vient, enfin – les montagnards en particulier -puiser l’information quant aux manières d’être, aux comportements ou aux simples modes vestimentaires. On entreprend ici la recherche de modèles qui sont ailleurs inaccessibles.

Au cours de ces enquêtes, j’ai rencontré des cadres fonctionnaires en congé, des professeurs, de jeunes écrivains, un cinéaste... Ceux qui occupent les tréteaux sont souvent des maîtres ou directeurs d’écoles. On assiste à de véritables « disputations » religieuses et politiques. On y brocarde les leaders locaux des principaux partis. On énumère les grandes insécurités, les injustices ; on y évoque la menace des « coupeurs de route » et celle des « antigangs »38. Les problèmes du développement y sont débattus par d’anciens éléments du Développement communautaire et du personnel de l’Irad39. On y fait valoir des argumentaires, souvent décousus, mais qui n’en demeurent pas moins des argumentaires. L’humour reste, ici aussi, la subtile utilisation du malheur et, dans le cadre des sarés à bilbil, il rend supportable les frustrations quotidiennes. On cherche, comme dans tous les bars du monde, de nouvelles réponses à de vieilles questions, mais de toutes ces conversations soufflent indéniablement des spores de démocratie.

Je soulignais, en 1972, l’intérêt de la bière de mil à Maroua comme rouage d’une économie informelle de survie. En 2002, les sarés à bière tout aussi présents dans les faubourgs de la ville se voient attribuer, en plus de leur rôle passé, une fonction bien différente.

S’ils demeurent toujours économiquement importants pour faire vivre tout un volant de populations plus ou moins flottantes et pour avoir concouru à amortir la crise économique des années 1980, ils sont devenus socialement indispensables.

Dans ces cabarets, placés aux confluents des contraires, se côtoient traditionalistes et modernistes, vieux et jeunes, « débrouillards » et fonctionnaires... Tout le monde trouve ce qu’il y cherche, l’oubli du quotidien, un retour identitaire, mais aussi la construction de nouvelles connaissances, de nouvelles revendications... Ils permettent d’exister socialement, préoccupation fondamentale de ces « compressés » des administrations, pour ces éternels manœuvres montagnards, pour ces « sauveteurs » qui vivent comme une relégation leur retour des villes du Sud.

Le procès en sorcellerie intenté à la bière de mil, sous couvert d’atteinte à la morale, à la santé et à l’environnement, pèse peu face au rôle essentiel qu’elle joue dans la fabrication d’une forme de citoyenneté.

BIBLIOGRAPHIE

BARD V., MALKIN J.E., 1982 — La production de bière en Afrique. Institut santé et développement.

DJANAN D., 2002 — Contribution à l’étude du fonctionnement des petites entreprises agroalimentaires : cas des unités artisanales de transformation de sorgho en bière locale, "bili-bili", à Moundou au Tchad. Cnearc, Prasac, Montpellier.

EGUCHI P.K., 1975 — Beer drinking and festivals among the Hide. Kyoto University African studies IX : 69-90.

GARINE E., 1995 — Le mil et la bière. Le système agraire des Duupa du massif de Poli (Nord-Cameroun). Thèse de doctorat de l’univ. de Paris X-Nanterre. multigr.

GAUTIER D., TEBAYA O., 2001 — Sauver la brousse ou boire du bilbil. La lettre des savanes, Prasac : 6.

JAOUEN R., 1995 — L’Eucharistie du mil. Langages d’un peuple, expression de la foi. Paris, Karthala.

KOULANDI J., 1999 — Le bili-bili et la « libération » de la femme tupuri (idées et réflexions pour un débat constructif sur l’avenir de la communauté tupuri du Tchad et du Cameroun). Garoua.

LOPEZ E., MUCHNIK J., 2001 — Des systèmes agroalimentaires dans la ville ? Le cas de Maroua au Nord-Cameroun. Etud. Rech. Syst. Agraires Dév. (32) : 145-163.

NANADOUM M., 2001 — La « bili-bil », bière traditionnelle tchadienne : études technologiques et microbiologiques. Thèse de doctorat de l’Institut national agronomique de Paris-Grignon.

NOVELLIE L., 1963 — Bantou beer: food or beverage? Food ind. S. Afr. 16, 28 p.

NOYE D., 1989 — Dictionnaire foulfouldé-français, dialecte peul du Diamaré, Nord-Cameroun.Paris, P. Geuthner.

PERROIS L., DIEU M., 1990 — « Culture matérielle chez les Koma-Gimbe des monts Alantika (Nord-Cameroun) ; les gens de la bière de mil », In Barreteau D., Tourneux H. éd. : Relations interethniques et culture matérielle dans le bassin du lac Tchad. Colloque Mega-Tchad (11-12 sept. 1986), Orstom, Paris : 175-182.

SEIGNOBOS C, 1976 — « La bière de mil dans le Nord-Cameroun : un phénomène de miniéconomie ». In Recherches sur l’approvisionnement des villes et la croissance urbaine dans les pays tropicaux. Mémoire du Ceget, CNRS : 1-39.

SEIGNOBOS C, TOURNEUX H., 2002 — Le Nord-Cameroun à travers ses mots. Dictionnaire de termes anciens et modernes. Paris, Karthala-IRD.

Van BEEK W.E.A., 1978 — Bierbrouwers in de bergen. De kapsiki en Higi van Noord-Kameroen en Nordoost Nigeria. Icau Medeling, Utrecht n° 12. Instituut voor culturele Anthropologie.

Van Den BERG A., 1997 — Land right marriage left : women management of insecurity in north Cameroon. CNWS publication, Leiden.

RÉSUMÉ

En trente ans, de 1972 à 2002, la bière de mil à Maroua n’a pas changé dans ses modes de fabrication et assez peu quant aux quantités brassées et aux rythmes de production. Elle remplit toujours son rôle dans une économie de survie sur les franges de la ville, mais elle se combine aujourd’hui avec de nombreuses autres fonctions. Dans le saré à bilbil, on ne se contente pas de boire : on mange, on débat. En dépit des discours convenus, moralisateurs et culpabilisants prononcés à leur encontre, ces cabarets à bière deviennent de véritables havres de parole libre où se construit une forme de citoyenneté.

Mots-clés : bière de mil, cabarets, cabaretières, citoyenneté, Maroua, Nord-Cameroun

NOTES

1. Beer drinking and festivals among the Hide de P. Eguchi, 1975 ; Bier brouwers in de bergen. De kapsiki en Higi de W.E.A. van Beek, 1978 ; Culture matérielle chez les Koma-Gimbe des monts Alantika : les gens de la bière de mil de L. Perrois et M. Dieu, 1990 ; Le mil et la bière. Le système agraire des Duupa du massif de Poli de E. Garine, 1995 ; Le bili-bili" et la "libération" de la femme tupuri de J. Koulandi, 1999...

2. Le terme de « saré » est devenu si courant dans le français local que, bien souvent, on l’emploie pour désigner tous les types de « concessions » du Nord-Cameroun.

3. Employé à la même époque au Tchad, ce terme vient d’un dialecte banda, de RCA (Seignobos, Tourneux, 2002, p. 223).

4. Mbal est un emprunt du foulfouldé au giziga mbazla, alors que giya est un emprunt, bien plus ancien, au kanuri.

5. Nous ne signalerons que la circulaire n°13 cf/INT/APA/2 à MM. les préfets, sous-préfets et chefs de district.

« Objet : Constitution de dossiers de licences de boissons, ouvertures clandestines de débits de boissons, fabrication locale de boissons alcooliques.

La directive des affaires politiques et administratives du 13 août 1962, signée du secrétaire d’Etat à l’intérieur, Y.M. Lamine, rappelle le décret du 24 mai 1931 suivi des décrets modificatifs subséquents, rappelle avec force la position de l’administration [...]. Vous veillerez en outre à ce que cesse la fabrication locale des boissons alcooliques tel "l’arki", véritable alcool, néfaste à la santé et au bien-être social. A cet effet, je vous demande [...] de vous faire signaler par les chefs de village ou de groupement les différents fabricants de ce poison et de les inviter à cesser sans délai leur activité. En cas de persistance de leur part, il vous reviendra de les traduire en justice, conformément à la réglementation en vigueur [...]. Vous ne manquerez pas de saisir et détruire tous objets servant à la fabrication de l’arki ».

6. Pour les différentes incises relevées dans les archives de Maroua à propos des interdictions de bière et d’arge, nous renvoyons à Seignobos, 1976.

7. Il deviendra, par la suite, président de l’UNDP (Union nationale pour la démocratie et le progrès), principal parti d’opposition au nord et à forte coloration musulmane.

8. « Combien de cultures ne sont pas entretenues à temps, démariées, sarclées. Pourtant la fréquentation des marchés, tout particulièrement des marchés de bili bili n’a jamais été aussi élevée. Et vous dites pauvreté ? [...]. Tant que nos planteurs [...] s’adonneront à leur passe-temps favoris : marché, jeu, bili bili [...], la "pauvreté" régnera en maître absolu sur les campagnes du Nord-Cameroun ». Editorial Le Paysan nouveau, n°4, juin 2000.

9. Balaza à très forte majorité musulmane, Mowo et Gadas peuplés de groupes non musulmans (cf. Gautier, Tebaya, 2001, p. 6).

10. Du hausa [sooyàa], griller/viande grillée.

11. Cette phrase est également attribuée à d’autres lamibe de Maroua, comme Lamido Yaya (1943-1959).

12. Cette notion de socialisation à travers la bière n’est pas entièrement évacuée, aussi D. Gautier et O. Tebaya (op. cit., p. 6) s’interrogent-ils : « Jusqu’à quelle limite la nature doit-elle supporter le coût de ce lien social ? »

13. Ces fûts de 200 litres assurent une meilleure réponse au feu. Ils ne cassent pas comme les poteries et permettent de produire de plus grandes quantités de bière. On continue à les utiliser au Tchad. Les intéressés s’accordent, toutefois, à dire que ce bilbil en fût est d’une moins bonne qualité gustative.

14. Les agents des services d’hygiène ne contrôlent pas le processus de fabrication, ni la proximité des « usines » avec des latrines, pas plus que l’état des canaris non couverts dans lesquels est stockée la bière.

15. Ces sorghos sont, pour l’essentiel, des Sorghum caudatum, S. durra ou Durra caudatum.

16. Bière des Hurzo de la région de Mémé, elle est brassée avec du sorgho zlaraway dans lequel a macéré du liber de caïlcédrat. Elle s’est diffusée dans les piémonts des monts Mandara jusqu’à Maroua. On lui doit le cravatage et la mort d’un grand nombre de caïlcédrats, y compris à Maroua même.

17. Awade, pour désigner le sorgho germé vient de aawdi, semence, en fulfuldé. On emploie, plus rarement, puunaandi, véritable appellation du mil germé, toujours en fulfuldé.

18. Ces Cissus auraient, semble-t-il le même rôle que la décoction gélifiée obtenue à partir du liber de Grewia mollis, rajoutée lors de la décantation. Cette décoction, utilisée au Tchad, améliorerait la floculation des matières en suspension (Nanadoum, 2001).

19. Cake vient de sakaago (fulfuldé), filtrer un liquide. Il s’agit des drèches qui restent dans le filtre ou d’éléments solides qui surnagent.

20. On rencontre néanmoins des cabarets à bilbil toujours en place, comme, à Kaliaoré, « Drapeau rouge », appartenant à un ancien combattant tupuri et où nous avions déjà enquêté en 1972 (figure 3).

21. Le propriétaire du saré à bilbil loue indépendamment l’aire de brassage et de séchage (500 F CFA/jour) et le point de vente sous le hangar (250 F CFA/jour).

22. On compte quelques cabarets à cheval à la fois sur les productions de bilbil et la bière industrielle. Ils renferment un petit espace en dur appelé « bar ». Ils tentent de suivre une clientèle de salariés qui maintiennent un certain pouvoir d’achat en début de mois et qui consomment les productions des brasseries du Cameroun. Mais ils passent irrémédiablement au bilbil avant même le milieu du mois.

23. De rares hommes peuvent se livrer à ces activités, mais ce sont des femmes qui commercialisent leur production. Il s’agit le plus souvent d’hommes seuls.

24. Des clients qui ont beaucoup consommé dans un cabaret demandent avant de partir, un petit supplément de bière gratuit appelé « préavis de congé ».

25. Plusieurs tenancières peuvent organiser des « pari-ventes » (de pare, tontine en arabe). Ces modes de vente, venues du Tchad, se développent à Maroua dès le milieu des années 1990. Il s’agit de kermesses où l’on peut venir en couple et sur invitation. La recette repose sur la vente de boissons (pas uniquement de la bière de mil) dont les prix sont multipliés par deux ou trois. Ces « pari-ventes » sont à charge de revanche entre groupes de femmes.

26. Appelés aussi « clandestins » car ils disposent d’un taxi-moto, personnel ou non, et ne paient pas de patente.

27. Pour J. Koulandi (1999, p. 34), une femme qui brasse la bière est « à l’avant-garde de la débrouillardise familiale ». C’est la première technique économique autre que celle du travail des champs, que la femme maîtrise. L’émancipation de la femme tupuri, grâce à la bière, date des années 1950.

28. Le terme de « sauveteur » est dérivé de « sauvette » dans « vendre à la sauvette ». Forgé dans les villes du sud du Cameroun à la fin des années 1980, il désigne de jeunes montagnards des monts Mandara pratiquant un certain nombre de petits métiers. Ils devaient massivement revenir dans le nord après la crise économique des années 1980-1990 (Seignobos, Tourneux, 2002, p. 248).

29. Les musiques du cawal giziga, les flûtiaux mofu et mafa ... signent encore de fortes résiliences ethniques en milieu urbain.

30. On peut appeler « Baba lawaale », pour l’honorer, celui qui dans un cercle de buveurs, a le plus dépensé, mais a aussi contribué à maintenir un bon niveau de conversation et respecté les règles de bienséance.

31. Le commerce de la bière suit les règles appliquées à la vente du mil, le prix reste constant et c’est le contenant qui varie.

32. Le maire de Maroua n’est pas élu, il a été nommé depuis 1996 et c’est un « délégué du gouvernement ».

33. L’impôt forfaitaire ou de capitation a été supprimé par la loi de finances de juillet 1995, remplacé par un « impôt libératoire ». Cette taxe, proportionnelle, frappe à des taux différents les bénéfices des activités économiques. Les vendeuses de bilbil appartiendraient à la catégorie A (revenus faibles) et l’impôt devrait être inférieur à 12 000 F CFA. Mais possèdent-elles un débit de boisson redevable d’une licence ? Des rôles d’imposables devaient être établis par les communes, mais ils n’ont toujours pas vu le jour à Maroua. Les communes urbaines, et surtout rurales, de Maroua, privées de l’impôt de capitation manquent de ressources et essaient, de façon détournée, de revenir à un prélèvement « forfaitaire ». Les brasseuses redoutent particulièrement cette fiscalité chaotique et imprévisible.

34. Les baba lawaale des « clubs » d’arge ne sont pas les mêmes que ceux des sarés à bilbil, mais ils assurent des fonctions identiques.

35. Les levures sont toujours actives lorsque la bière commence à être servie aux consommateurs. Quelques heures plus tard, la fermentation lactique remplace la fermentation alcoolique et la boisson devient acide. Ceux qui font profession de s’y connaître en bière de mil recherchent le bilbil au moment où il parvient à son pic de fermentation alcoolique.

36. Les brûleurs de soya sont généralement des fincoo’be, « grappilleurs » (Noye, 1989, p. 118). Garçons bouchers de la plus basse catégorie, mofu pour la plupart, ils gagnent leur salaire avec la viande qu’ils enlèvent sur les carcasses pour la faire griller et la commercialiser.

37. Nous ne saurions reporter sur l’arge l’accusation de « boisson délétère et toxique », par opposition à la bière de mil « boisson intégratrice et salutaire », sans courir le risque de répéter le manichéisme de l’administration et des projets de développement à propos du bilbil. Il n’en demeure pas moins que l’arge correspond à un pôle radical de buveurs qui se revendiquent comme tels. Pour eux, la bière, qui titre 3,5°, n’est pas assez forte. Ils adoptent volontiers des postures provocatrices, se disant « les femmes de l’arge qui fait d’eux ce qu’il veut ». Aussi, les dérives engendrées par l’alcool distillé ont-elles contribué à la mobilisation, depuis une décennie, d’élites locales dans des campagnes moralisatrices par le biais des Comités de développement ou les associations.

38. Unités de gendarmerie spécialement entraînées, dont les éléments sur le terrain, souvent en tenues banalisées, luttent contre les bandes de coupeurs de route.

39. D. Djanan (2002, p. 91) ne dit pas autre chose au sujet des cabarets à bière de Moundou, au Tchad.